暮らす

2025.10.6

食改さんの活動と減塩や運動について学ぶ【もっといきいき食と健康教室】

8月から参加している「もっといきいき食と健康教室」(食改養成教室)。

9月は、実際にヘルスメイト(食改さん※しょっかいさん)として活動されている方を招いての講話と、

減塩活動や調味料の正しいはかり方や調理器具の扱い方などの実習の回と、

運動や適正エネルギーについて知る回がありました。

食改さんの活動内容や調味料についての正しい知識、体組成計のデータの見方など、

今回も知らないことばかりで大変勉強になったので、学びをシェアします。

活躍中の食改さんから活動の様子を聞く

3回目の講義では、松本市食生活改善推進協議会の会長さんと役員の方が講師として来て、

3回目の講義では、松本市食生活改善推進協議会の会長さんと役員の方が講師として来て、

動画を見ながら食改さんがどのような活動をしているか具体的に紹介してくれました。

親子向け、男性向け、会員向けなど地域の様々な料理教室の開催や、減塩活動、

健康的なレシピや献立の考案など地域を支える幅広い活動をしていることが分かりました。

調理実習の実際の様子もあり、紹介されているお料理が栄養バランスも良く美味しそうで、

思わず食べてみたくなりました。

90歳以上の食改さんは名誉会員となり、最高齢では102歳で現役で活動されている方もいると

聞いてびっくりしました。

「私たちの健康は私たちの手で」のスローガン通り、

健康に気を付けた生活で皆さんイキイキと活動されているのは素晴らしいなと思いました。

家のみそ汁の塩分チェック

今回は、各自が家から汁物を持ってきて、塩分測定もありました。

今回は、各自が家から汁物を持ってきて、塩分測定もありました。

理想的な汁物の塩分濃度は0.8%以下だそうです。筆者の家のみそ汁は

この塩分濃度を上回ってしまったので、意識して減塩しないといけないなと思いました。

みそ汁の塩分を減らすコツは、だしを使って野菜をたっぷり入れた

具沢山みそ汁にすることだそうです。

だしを利かすと食べた時の満足度が上がり、味噌の量も少なく済みます。

野菜を入れると余分な塩分を排出するカリウムも摂取できます。

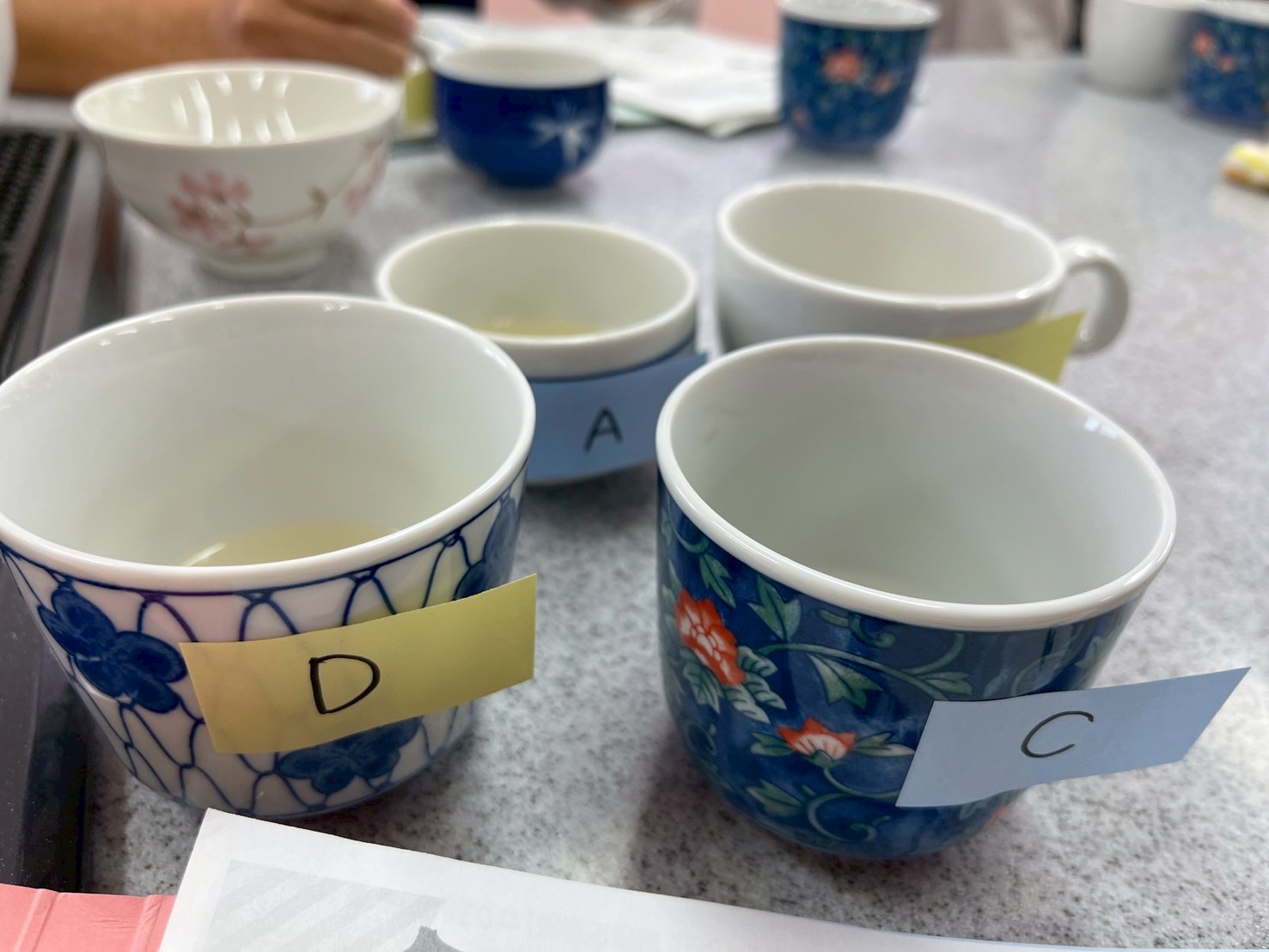

実習とだし当てクイズ

講義のあとは、エプロンと三角巾をつけて調理室で実習がありました。

講義のあとは、エプロンと三角巾をつけて調理室で実習がありました。

まずは、食改講座ではおなじみのだし当てクイズ!

配られた4種類のだしを飲み比べて、

顆粒だし、減塩顆粒だし、かつおだし、昆布だしのどれかを当てます。

だしだけを飲むことはあまりないので、意外と当てるのが難しく盛り上がりました。

かつおだしと昆布だしを合わせるとさらに旨味が強くなることや、

残ったこんぶとかつお節は佃煮にすると良いということも教わりました。

調味料のはかり方を実践

クイズの後は、計量スプーンを使った調味料の正しいはかり方や、

クイズの後は、計量スプーンを使った調味料の正しいはかり方や、

塩ひとつまみはどれ位の量かの計量、正しい調理器具の扱い方の説明などがありました。

食改の料理教室では、調味料は全て計量するそうなので、

食改活動をする上での基本ともいえる実習でした。

水をはかる時は、スプーンに盛り上がるまで入れるのが正しいはかり方だということや、

フライパンを熱いうちに洗うとテフロン加工がはがれるなど、

今まで知らなかったような知識も勉強になりました。

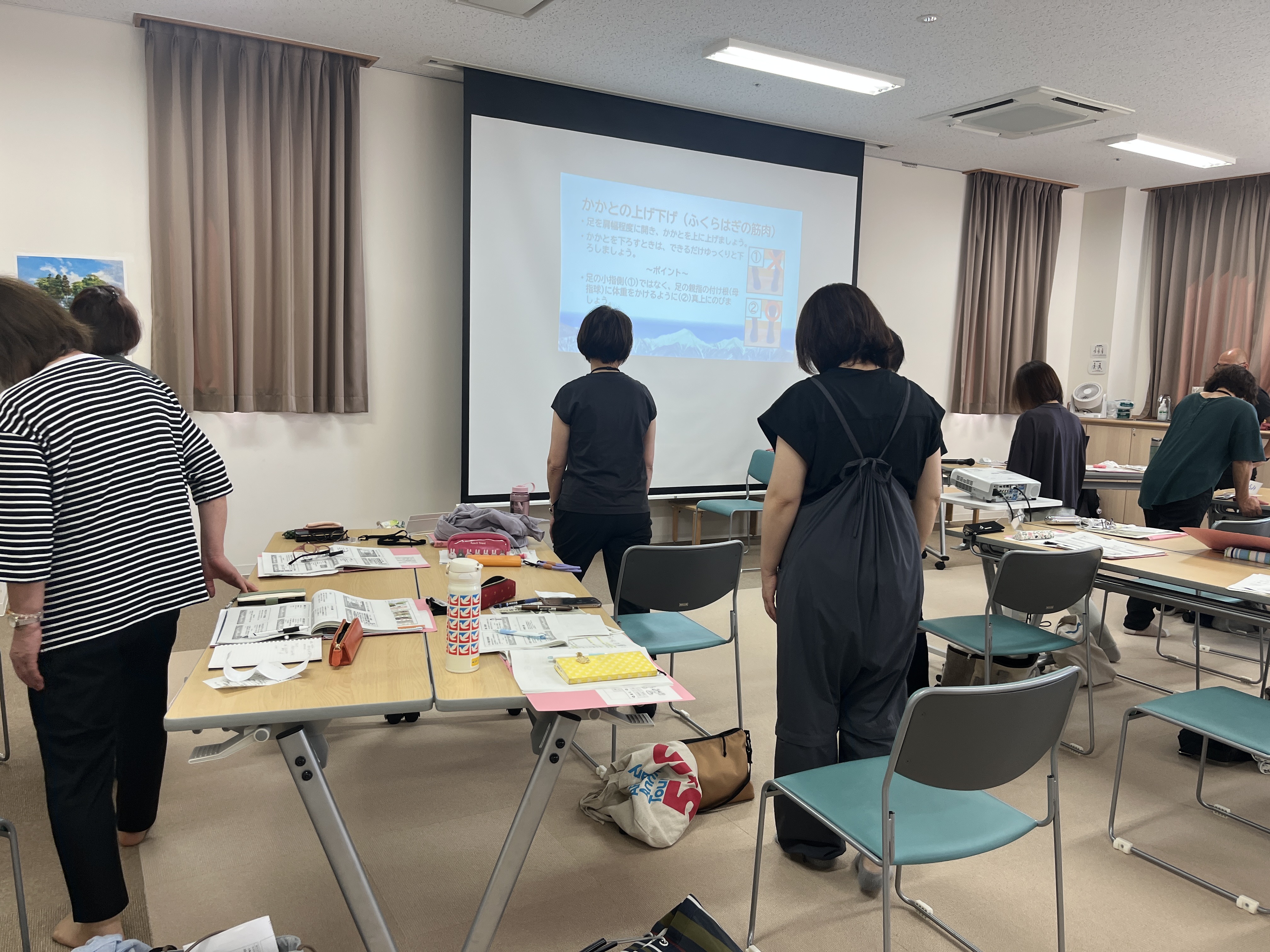

体組成計での測定と保健師さんによる運動指導

第4回の講座では、一人ずつ体組成計と血圧の測定があり、

自分の体がいまどういう状態なのかについて知ることができました。

保健師さんに数値の見方も詳しく教えてもらい、

いまの生活や体の状態を見直すきっかけになり良かったです。

運動指導士の方から日常で取り入れやすい簡単な運動の指導もあり、

受講生みんなで体を動かしました。

筆者も普段全く運動できていないことが気になっていたので、

できそうなことからでもやってみたいと思います。

健康というと食にばかり目がいきがちですが、

健康維持には運動と両輪で考えることが大切だと改めて感じました。

健康は食と運動の両面から!

今回改めて調味料をはかってみると、普段の生活の塩分摂取量を減らす、

今回改めて調味料をはかってみると、普段の生活の塩分摂取量を減らす、

調理にだしを上手に取り入れる、野菜を増やすなど日常でも見直す必要性を感じました。

また、健康を考える時には、食だけでなく体の中の状態や運動の面からも

考えることが大事だという視点も得ることができて、さらに学びが深まりました。

減塩をはじめ、健康的な食生活への意識を高めるのに、地域での食改さんの役割は重要です。

自分も食改さんとなった時に正しい知識を伝えていけるように、

引き続きしっかり学んでいきたいと思います。

この記事のライター

- 奥牧双葉

- 長野県在住。一児の母。 製菓衛生師/只今、お菓子の企画・開発職として修業中。 これまでパティシエールとして働いてきた経験を活かし、大好きなお菓子作りや料理などを中心に、皆様に手作りの楽しさをお伝えしていきたいです。